【摘要】顯示屏已經成為人們生活中不可或缺的信息溝通工具:可穿戴顯示、手機、平板、家電以及廣告娛樂等,充斥著生活的各個角落。不僅如此,人們注視顯示屏的時間也在不斷攀升,長達日均8h[1]。在關注顯示品質的同時,人們對顯示產品的光輻射安全和健康影響也越來越重視,特別是由于長時間注視高亮屏可能帶來的視網膜藍光危害,以及對人的生物節律造成影響的非視覺生物效應,與此相關的標準正在熱議中。本文將結合LCD、LED以及OLED等不同顯示產品的特點,闡述藍光對人體安全和健康的影響,深入分析其評價方法和檢測技術,為業內提供參考意見。

【關鍵詞】顯示屏 視網膜藍光危害 非視覺生物效應 生物節律 測量方法

一、引言

隨著顯示技術的迅猛發展,顯示屏的種類越來越多,如LCD,LED,OLED以及PLED等等,新型顯示技術不僅在反應速度、色域范圍以及使用壽命上大幅改善,在視覺感官上,以OLED為代表的新生代顯示,以其優良的畫質、輕薄的結構以及自由的設計成為智能顯示領域的新寵兒,并在智能顯示領域得到廣泛應用,例如可穿戴顯示、手機/ipad、家電以及廣告娛樂等等。

從一定意義上,顯示產品已經成為人們生活中不可或缺的工具,中國人每天對著電腦、手機、戶外廣告以及電視顯示屏的時間長達8小時【1】,在如此長時間的注視下,顯示屏的光輻射對安全和健康也漸漸引起了人們的關注。

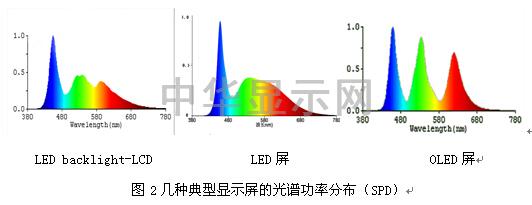

顯示屏的發光一般在380-780nm可見光范圍內,彩色顯示一般通過紅綠藍三基色控制技術得到彩色圖像。對于不同顯示屏,其光譜功率分布(SPD)相差較大(圖2是典型LCD,LED、OLED光譜圖),但藍光成分都相對比較突出。藍光是組成白光和其它色光的重要成分,但過高能量的藍光卻會對人體健康造成影響甚至傷害,對此,相關標準與報告中都有確切的規定以及分析【2】【3】【4】。

二、視網膜藍光危害及其評價參數

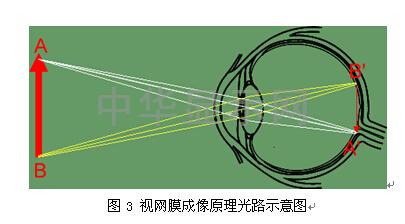

可見光波段的輻射一般通過眼睛的眼角膜和晶狀體聚焦成像至視網膜上,從而達到視見效果,如圖3所示。若藍光輻射能量過高,則有可能引起視網膜光化學損傷:通過光化學反應,產生大量具有細胞毒性的自由基,破壞細胞正常生長,表現為視力下降、顏色分辨力減弱等癥狀【4】,不利于人體的健康。特別對于嬰幼兒群體,其晶狀體的光透射率比成人要高的多,對藍光輻射也更為敏感,因此嬰幼兒乃至青少年的視網膜藍光危害問題更應引起高度重視。

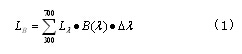

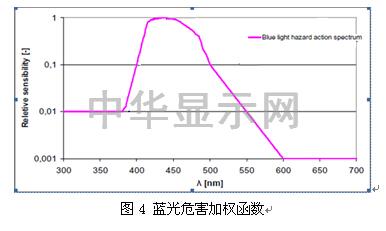

視網膜藍光危害的程度主要取決于人眼所接收的藍光劑量,如果光源的輻亮度高、藍光成分豐富、作用時間長便會引起視網膜藍光危害。標準【5】【6】用視網膜藍光危害加權輻亮度

其中,![]()

![]() ;

;![]() 為藍光危害加權函數(如圖4),λ為波長,單位為nm。

為藍光危害加權函數(如圖4),λ為波長,單位為nm。

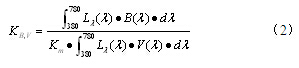

此外,視網膜藍光危害也可以用藍光危害效率![]()

![]() 與相應的光度量的比值,計算公式見式子(2),表征可見光輻射內藍光成分的相對量值,在顯示屏亮度相同的情況下,

與相應的光度量的比值,計算公式見式子(2),表征可見光輻射內藍光成分的相對量值,在顯示屏亮度相同的情況下,![]() 越高,對視網膜危害的可能性就越大。

越高,對視網膜危害的可能性就越大。

標準【3】中將視網膜藍光危害分為四個等級:無危險類、1類危險、2類危險和3類危險,危害程度由低到高排列,相應等級的限值也是由低到高的。其中,無危險類可允許連續曝輻的時間為最長8小時,作為一種需要長時間注視的產品,顯示屏的藍光加權輻亮度

三、藍光對生物節律的影響

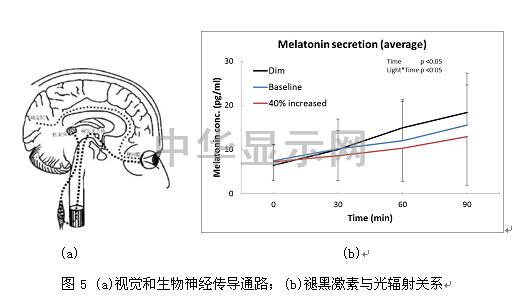

非視覺生物效應(non-image forming effects)的提出來源于2002年David Berson教授對視網膜上第三種感光細胞——神經結細胞(ipRGC)的偉大發現,研究表明,ipRGC上的黑視素感應不同波長的光輻射并將感應到的光信號傳遞到大腦中,進而控制松果腺褪黑激素的分泌來控制人的作息狀態,影響人體生物節律,人體的其它生理機能如血壓、心率和體溫也受影響【9】【10】。

圖5(b)為日本福岡女子大學的Morita, T.等人做的一個光照對褪黑激素分泌影響的實驗,試驗中采用3種光照條件對若干人進行了試驗,分別為50lux(dim)、1000lux(baseline condition)、1400lux(40%increased on the baseline),并持續對人眼進行90min照射,每30分鐘進行唾液采樣分析褪黑激素的分泌量值,實驗結果顯示隨著光照的加強,褪黑激素分泌受到抑制【11】。

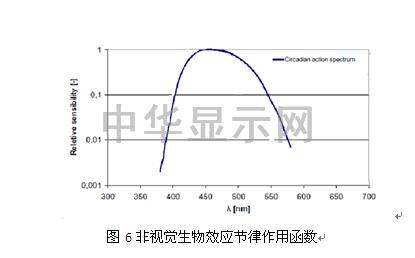

此外,非視覺生物效應對不同波長光的敏感度不同,其主導作用波段為藍光波段,峰值位于460~470nm之間(如圖6所示),即藍色波段的光會對褪黑激素的分泌有顯著的抑制作用,使人體表現為興奮和機敏。而顯示屏光譜中存在的大量藍光成分恰好位于非視覺生物效應主導波段,如果在睡覺前玩手機、看電視等,顯示屏中的藍光輻射可能會對人體的褪黑激素分泌產生抑制,進而導致入睡時間增長、睡眠質量變差,破壞人體正常生物節律,長此以往,對人體健康十分不利。

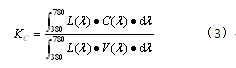

顯示屏光輻射對非視覺生物效應的影響主要取決于其輻射光譜中藍光成分,目前國際照明委員會(CIE)正在成立了專門的聯合技術委員會(JTC),研究非視覺效應的測量標準化問題。為了定量測量顯示屏的非視覺影響,可采用節律因子![]()

為節律作用函數【12】,如圖6所示:

在相同的亮度下,

四、藍光成分測量方案探討

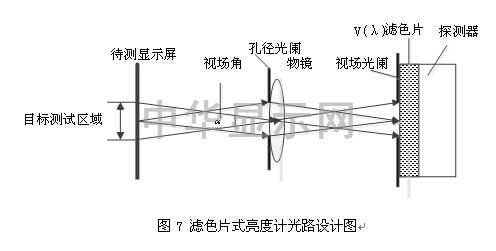

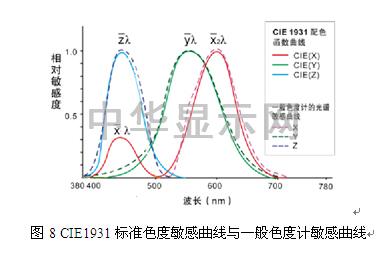

傳統的顯示屏測量中,一般采用亮度計或色度計進行亮度、色度等基本特性測量。亮度計的測量原理如圖7所示,一般在探測器前放置與CIE標準視效函數V(λ)相匹配的濾色片,以獲得與人眼感知成正比的光度參數。然而V(λ)曲線(見圖8)與B(λ)、

簡單的做法是在圖7所示的亮度計上進行改造,即重新配置濾色片,使探測器的響應與B(λ)或

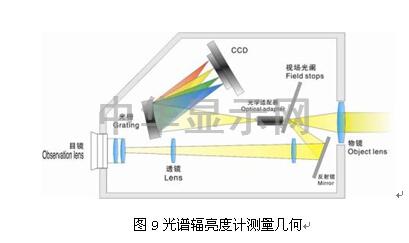

為實現上述量值,光譜測量方法成為新的突破口,且隨著高精度快速光譜測量技術的發展以及制造工藝的高度集成化,光譜輻亮度計已經逐漸發展成熟,成為了藍光成分測量的理想測試設備。

圖9所示為典型的光譜輻亮度計的測量原理圖。在標準視場角測量條件下,瞄準被測發光區域,測量光束經色散系統(一般為光柵)分光后,投射至陣列探測器的探測表面,陣列探測器的像素與光譜波長一一對應,從而獲得瞄準區域的光譜功率分布(SPD)和光譜輻亮度

為了實現各類顯示屏藍光成分的高精度測量和準確評估,按照標準規定,光譜輻亮度計應具備以下特點:

◆必須有極好的雜散光控制能力,盡量避免雜散輻射,避免危害量的過高或過低評估;

◆具有較高的波長準確度和穩定性,能夠獲得準確的加權量值;

◆線性范圍足夠寬,能夠適應低亮度儀表顯示屏至高亮度戶外顯示測量的需求;

◆測量視場需可調,滿足不同尺寸顯示屏的測量應用

◆測量速度足夠快,滿足全波段、高效率測試需求

◆軟件功能齊全,能夠自動控制測試并處理獲得藍光成分評價參數。

五、典型的顯示屏測量結果

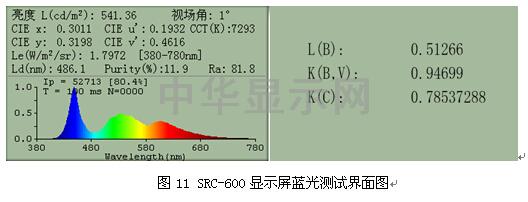

本文中選用圖10遠方SRC-600光譜輻亮度計對手機顯示屏進行一系列藍光成分測量實驗,測試界面和測試結果如圖11所示。

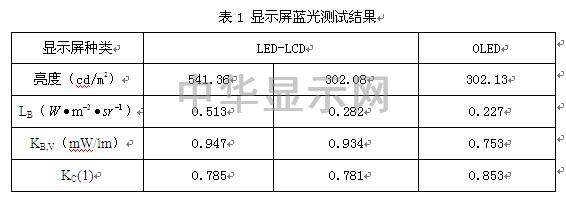

試驗中,對兩種顯示屏進行藍光成分測試和比較,其中一個為采用LED背光的LCD顯示屏(表示為LED-LCD);另一個為OLED屏。測試中將顯示屏調至全白場,采用1°視場。首先將兩顯示屏亮度調到最大進行測試;繼而將兩顯示屏調至亮度基本相同進行測試,具體測試結果見表1。

從表1的測試結果可以得出:

(1)同一種顯示屏,亮度越高,藍光加權輻亮度也越高,造成的視網膜藍光危害也越大;同時顯示屏亮度的改變會在一定程度上改變顯示屏的輻射光譜,所以藍光危害效率與節律因子也會發生改變。

(2)不同材料的顯示屏,其光譜分布存在著較大差異,因此即使在相同的亮度下,其藍光參數也存在著差異。在本實驗中,當OLED屏與LED-LCD屏處于同一亮度時,所測的OLED顯示屏視網膜藍光危害低于LED-LCD顯示屏約20%,同時OLED屏對生物節律的影響高于LED-LCD屏8%左右。

目前市場中存在著各種各樣的顯示屏,其光學特性有著很大的差異,使用SRC-600光譜輻亮度計可以方便快捷的對電視、電腦、廣告屏等顯示產品進行藍光成分測試,可以廣泛應用于顯示產品的測試中。

六、總結

顯示屏的藍光成分因關乎健康和使用舒適性,已經引起了廣泛關注,其標準化也引起業內熱議。現有的光輻射相關標準已經為我們評價藍光輻射提供了參考,就視網膜藍光危害和非視覺生物節律這兩類參數而言,現有的光譜輻亮度測量技術已經發展成熟,高精度、高靈敏度以及寬動態范圍的光譜彩色亮度計將成為各類顯示屏藍光成分測量的理想選擇,也是顯示測量的大趨勢。

參考文獻:

[1]市場調研公司明略行2014年《廣告反應:多屏幕世界的營銷》調查報告.

[2]潘建根,李倩,陳聰;《KEY ASPECTS FOR PHOTOBIOLOGICAL SAFETY MESSUREMENT》;CIE(2014).

[3]國家質檢總局,國家標委會.GB/T 20145-2006《燈和燈系統的光生物安全性》[S].北京:中國標準化出版社,2006.

[4]潘建根,李志軍、陳聰等;《普通照明LED與藍光》白皮書;2013年7月.

[5]IEC 62471-2006《Photobiological safety of lamps and lamp system》.

[6] 劉宏欣,黎俊;《平板顯示器與人體工學》,江蘇省計量測試學術論文集,2014.

[7]饒豐,朱錫芳,徐安成;《不同LED背光顯示器對人眼視覺和非視覺效應的研究》[M].2015,26(1):100-102.

[8]李倩,黃艷,蔡春鋒;《LED藍光危害評價的最新標準和測試方案探討》.中國照明論壇2013.

[9] Stepanek, J.,Skoda, J.;《PHOTOBIOLOGICAL SAFETY OF LCD SCREENS》;CIE(2015).

[10] Malovrh Rebec, K.,Klanjšek Gunde, M.;《IMAGE FORMING AND NON-IMAGE FORMING EFFECTS OF LIGHT REFLECTED IN INNER ENVIRONMENT》;CIE(2015).

[11]Morita, T.,Shibata, M.;《THE EFFECT OF LIGHT WHICH STIMULATE MELANOPSIN-EXPRESSING RETINAL GANGLION CELL INDEPENDENT OF CONE AND ROD ON MELATONIN SUPPRESSION DURING NIGHTTIME》;CIE(2015).

[12]prEN 16791《Quantifying irrdiance for eye-mediated non-image forming effects of light in humans》;2014.

關注我們

公眾號:china_tp

微信名稱:亞威資訊

顯示行業頂級新媒體

掃一掃即可關注我們