前幾日群智咨詢(Sigmaintell)公布了我們的調(diào)查數(shù)據(jù),2016年中國電視品牌全球出貨量將超越韓國品牌達(dá)到全球第一。而另一份我們(Sigmaintell)尚未公布的數(shù)據(jù)顯示,2016年中國大陸顯示面板廠商產(chǎn)能投入面積超過臺(tái)灣達(dá)到全球第二(如下圖)。再回想2016年發(fā)生的突發(fā)事件層出不窮,透過現(xiàn)象看本質(zhì),這些數(shù)據(jù)和事件的背后,給我們展現(xiàn)了怎樣的全球格局變化和競爭藍(lán)圖呢?

一、全球TV產(chǎn)業(yè)洗牌進(jìn)入第三階段

全球電視產(chǎn)業(yè)的競爭是品牌間的競爭,終端市場的競爭,也是資源的戰(zhàn)爭。除了全球各大區(qū)域市場以外,面板是競爭的焦點(diǎn)。

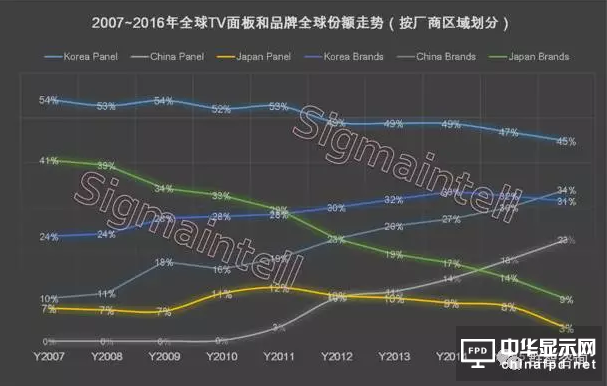

2009年至2012年是第一個(gè)階段,韓系品牌全面超越日系的階段。我們不能忘記,通過2008年金融危機(jī)后的第一階段品牌洗牌,日本品牌逐漸淡出市場。韓系品牌則以產(chǎn)業(yè)鏈競爭的優(yōu)勢帶動(dòng)產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢不斷斬獲佳績,到2012年韓系品牌的市場地位大大超過日系7個(gè)百分點(diǎn)。

2013年至2016年是第二個(gè)階段,中國大陸品牌趕超韓系品牌。與品牌競爭格局變化伴隨的是日本面板廠快速衰弱,韓系面板廠站上全球面板業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位,中國大陸面板廠列為后起之秀。歷史顯著的展現(xiàn)了品牌發(fā)展必須與資源發(fā)展同步這一規(guī)律(如下圖),第三階段自然不會(huì)跳出這個(gè)規(guī)律。

2017年開始進(jìn)入第三階段, 群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為,第三階段的品牌競爭將以三股力量為主導(dǎo)展開,分別是中國大陸、韓國、臺(tái)灣。競爭也更趨于白熱化,特別表現(xiàn)在資源爭奪。可以預(yù)見,第三階段的品牌競爭也將與面板產(chǎn)能競賽同時(shí)上演。

二、三股力量角逐 產(chǎn)業(yè)鏈格局將重構(gòu)

進(jìn)入第三階段,我們預(yù)測,未來3~4年全球TV產(chǎn)業(yè)鏈格局將會(huì)重構(gòu)。陸、韓、臺(tái)三股力量的角逐將逐漸改變原有產(chǎn)業(yè)格局。

(一)中國大陸加速成長 競爭與合作共存

中國大陸品牌,2016年全球市占率挺進(jìn)34%(2016年中國TV品牌出貨量將首超韓國品牌躍居全球第一),2017年中國前三大品牌TCL、海信和創(chuàng)維三大品牌出貨計(jì)劃合計(jì)超過6000萬。另一個(gè)重點(diǎn)是代工業(yè)務(wù),2017年TCL、BOE VT的代工業(yè)務(wù)計(jì)劃合計(jì)也接近2000萬水平。

京東方秉持“DSH“的發(fā)展戰(zhàn)略,面板業(yè)務(wù)市占率已進(jìn)入全球前三,帶動(dòng)代工業(yè)務(wù)快速成長。隨著華星的產(chǎn)能擴(kuò)充,TCL自有品牌和代工業(yè)務(wù)雙向開弓,同時(shí)與三星、海信建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。著眼全球市場,可以預(yù)見中國品牌和代工廠將加速成長,品牌之間的競合關(guān)系將更多轉(zhuǎn)向資源互補(bǔ)和合作方面。

(二)臺(tái)灣并購有成 策略激進(jìn)

臺(tái)灣廠商在發(fā)展品牌方面一直堅(jiān)定前行。冠捷(TPV)并購飛利浦后,連續(xù)兩年保持了大幅增長,2016年增幅將達(dá)到10%。鴻海并購夏普,盡管2016年夏普品牌出貨量延續(xù)下滑,但鴻海依然制定了2017年1000萬臺(tái)的目標(biāo)。合并來看,2016年臺(tái)灣品牌方面也在全球取得9.3%的市占率,2017年目標(biāo)更為積極。

鴻海選擇把夏普品牌的重心放在中國市場。在“天虎專案”推動(dòng)下,聯(lián)合阿里巴巴和天貓,夏普開啟互聯(lián)網(wǎng)模式。其途徑主要是通過天貓線上渠道,采取“硬件虧損,內(nèi)容收費(fèi)”模式來進(jìn)行促銷。這一度在“雙11”取得不錯(cuò)的成績,但從”雙12”的數(shù)據(jù)來看,其總銷售量僅有約2萬臺(tái)。在中國更為重要的線下市場其也不具優(yōu)勢。因此,夏普品牌寄望于中國市場達(dá)成目標(biāo)將面臨巨大不確定性。

(三)韓系擴(kuò)大合作 維持競爭力

雖然韓系市占率下滑,但單一品牌來看,體量仍遠(yuǎn)超中國大陸和臺(tái)灣品牌。隨著格局改變,韓系品牌在產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面逐漸調(diào)整策略,通過多方戰(zhàn)略合作、投資等手段尋求多元化合作。產(chǎn)業(yè)環(huán)境多變,韓廠的策略也將靈活調(diào)整和改變。

三、產(chǎn)業(yè)鏈一體化的幾種模式

當(dāng)前,提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力成為行業(yè)巨頭們一致的方向,但模式有所不同。

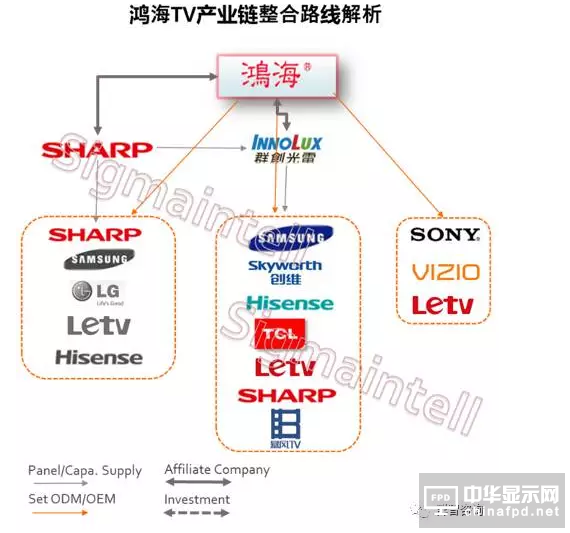

(一) 鴻海模式

我們年初在“鴻海并購夏普的專題分析報(bào)告”中曾預(yù)測,鴻海將有效整合夏普和群創(chuàng)的面板資源,以做大夏普品牌為出海口,提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。近期鴻海決定夏普面板全部留自用,停止對外供應(yīng),其策略動(dòng)向符合預(yù)期。

今天,我們看到鴻海并購夏普后,通過面板、品牌、渠道、價(jià)格等資源運(yùn)作,期望短期內(nèi)提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。未來,我們更擔(dān)心的是其盈利模式。打通面板產(chǎn)業(yè)鏈、品牌到內(nèi)容是一個(gè)很好的典范,但樂視債務(wù)危機(jī)充分證明:模式雖好,過于激進(jìn)的促銷策略尤如拔苗助長、后期矛盾更深。相信不久之后,鴻海集團(tuán)需要重整思路,來規(guī)劃夏普品牌的發(fā)展模式。而不論何種調(diào)整,都將給產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場供需帶來不小震動(dòng)。

(二) 三星和LG模式

韓廠在產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式方面較早完成部署,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從關(guān)鍵材料、設(shè)備、面板到品牌的一體化操作,未來的發(fā)展方向是維持競爭力。在技術(shù)方面,兩家韓廠未來將持續(xù)將重心放在先進(jìn)技術(shù)開發(fā)和量產(chǎn)積累,三星方向是QLED, LG方向是AMOLED,技術(shù)路線雖有不同,但均是提供創(chuàng)新形態(tài)的TV顯示產(chǎn)品。在資源方面,品牌將擴(kuò)大外部合作,強(qiáng)化對外部資源獲取能力;面板將以技術(shù)力帶動(dòng),擴(kuò)大客戶,維持溢價(jià)能力。

(三) 京東方和TCL模式

京東方和TCL的發(fā)展模式從初期的截然不同到未來將趨近相同。京東方初期自產(chǎn)業(yè)上游向下游布局,以面板業(yè)務(wù)帶動(dòng)整機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展。TCL初期是自產(chǎn)業(yè)下游向上游布局,以整機(jī)業(yè)務(wù)帶動(dòng)面板業(yè)務(wù),但近年來華星競爭力提升后又以面板業(yè)務(wù)反哺整機(jī)業(yè)務(wù)。未來兩家中國廠商將提升面板和整機(jī)業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)性,形成雙向帶動(dòng)。

(四) 其他

除以上三類以外,我們不可忽視中國電子(CEC)和冠捷(TPV)模式,CEC未來在面板產(chǎn)能的規(guī)劃非常積極,而所投資整機(jī)廠TPV為全球第一大TV代工廠,有較大形成一體化模式的潛力。另外,惠科也通過面板投資積極謀劃一體化模式。

四、產(chǎn)業(yè)鏈一體化的利與弊

群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為就產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式來說,對任何企業(yè)都是一把雙刃劍。

首先,競爭力提升需要長效努力,非短期可達(dá)成。以品牌為例,三星也好、海信也好、創(chuàng)維也好,歷經(jīng)長期充分的自由市場競爭,他們都積累了豐富的財(cái)富,包括:對不同區(qū)域消費(fèi)者的理解、產(chǎn)品軟硬件開發(fā)、對渠道的掌控、制造和供應(yīng)鏈能力、品牌建設(shè)等;持續(xù)維持競爭力背后所展現(xiàn)的是綜合實(shí)力。

其次,產(chǎn)業(yè)鏈一體化劣勢也很明顯,它造成產(chǎn)業(yè)鏈資源閉環(huán)運(yùn)作,依賴內(nèi)部市場的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸失去對外部市場變化的反應(yīng)彈性,長期發(fā)展導(dǎo)致競爭力下降。因此,我們認(rèn)為提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力要做的是平衡,平衡內(nèi)部市場和外部市場的關(guān)系,不可偏廢其一。

再次,產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)就如一艘大船,出海口若出現(xiàn)瓶頸,對整個(gè)體系損傷非常大。如:產(chǎn)能過剩、品牌策略調(diào)整等等,都將對自身供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)正常供需造成傷害。#p#分頁標(biāo)題#e#

最后,顯然它不是萬能的,三星關(guān)閉了一條7代線,夏普品牌也是受封閉的產(chǎn)業(yè)鏈模式拖累發(fā)展到被收購。我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式與分工模式將長期并存,共同影響市場發(fā)展。

五、新一輪的面板產(chǎn)能競賽將上演

剛剛提到第三階段的品牌洗牌將與面板產(chǎn)能競賽同時(shí)上演。鴻海想繼續(xù)投資G11代,惠科也積極規(guī)劃G11代;三星入股華星G11代線;…… 經(jīng)歷2016年大缺貨和面板價(jià)格快速上漲期的面板業(yè)者業(yè)大有跑步進(jìn)入競賽期的節(jié)奏。而各家瞄準(zhǔn)的大多是產(chǎn)業(yè)鏈一體化競爭力,未來新一輪的產(chǎn)能淘汰和產(chǎn)業(yè)洗牌將不可避免。產(chǎn)業(yè)競爭就像一條生態(tài)鏈,生態(tài)鏈上能容納的主體是有限的,競爭是殘酷的,于是有廠商敗下陣,有廠商成為生態(tài)鏈的主導(dǎo)者。

在這個(gè)環(huán)境中,對于身處產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)來說,都是“危”、“機(jī)”并存,群智咨詢(Sigmaintell)提醒以下幾點(diǎn):

1、 一體化推進(jìn)初期,呈現(xiàn)大者恒大的趨勢,中小廠商的生存環(huán)境依然艱難。

2、 一體化企業(yè)布局和控制產(chǎn)業(yè)鏈資源雖然重要,但也應(yīng)顧及整體市場發(fā)展。

3、 中小企業(yè)應(yīng)從自身利益點(diǎn)出發(fā),應(yīng)提前做好資源和戰(zhàn)略規(guī)劃。

4、 未來市場供需波動(dòng)將更為劇烈,需密切關(guān)注市場的動(dòng)態(tài)變化。

關(guān)注我們

公眾號(hào):china_tp

微信名稱:亞威資訊

顯示行業(yè)頂級(jí)新媒體

掃一掃即可關(guān)注我們